La scorsa settimana, il centro di ricerca PerLa – Performance Epistemologies Research Lab dell’Università Iuav di Venezia ha ospitato un incontro con Bojana Kunst, direttrice dell’Istituto di Studi Teatrali Applicati dell’Università Justus-Liebig di Giessen, autrice del volume L’artista al lavoro. Prossimità tra arte e capitalismo, pubblicato nella collana Performance+ (diretta da Annalisa Sacchi e Piersandra Di Matteo).

In dialogo con Roberta Bernasconi e Ilenia Caleo, le pratiche artistiche contemporanee sono esplorate attraverso le condizioni lavorative precarie e flessibili, legate alla logica del progetto, in un contesto globale segnato da nazionalismi e conflitti geopolitici. A partire da queste riflessioni, Giuseppe Allegri analizza le implicazioni istituzionali e sociali che influenzano il lavoro artistico contemporaneo e le forme di vita.

L’attuale stato di cose, assolutamente disperato, mi riempie di speranze.

Karl Marx, Lettera ad Arnold Ruge, 1844

«Ciò che può rendere le attività umane comuni a tutti noi è il fatto che possediamo la meravigliosa capacità di fare di meno e di fare tutt’altro rispetto a ciò che potremmo fare». Questa frase, posta quasi in chiusura del gran bel “lavoro” di Bojana Kunst su L’artista al lavoro. Prossimità tra arte e capitalismo, mi ha perseguitato negli ultimi mesi, in cui avrei voluto scrivere proprio di questo volume. Eppure mi sono trovato a fare (molto) di meno e (poi) a fare tutt’altro rispetto a quello che comunque avrei potuto (e anche voluto) fare, cioè parlare di questo testo. Un testo che per giunta parla di noialtre tutti, più o meno invischiate nel lavoro culturale latamente inteso, artistico, editoriale, comunicativo, formativo, relazionale, cognitivo, performativo, visivo, teatrale, spettacolare, etc. Insomma, di tutte quelle variegate in/operose attività lavorative che finiscono con il confondersi con la vita, che la vita mettono al lavoro, in una sorta di bulimica e, al contempo asfittica, mobilitazione esistenziale permanente, riempita però di flessibilità, intermittenza, insicurezza, soprattutto della retribuzione e della propria stabilità mentale. Con la consapevolezza che la «precarietà strutturale» (non solo economica) «segna l’esperienza del momento presente, così come le atmosfere e i ritmi della vita contemporanea» (p. 163). Una precarietà a tempo indeterminato e permanente, appunto. Un continuo saliscendi ciclotimico, tra ossessivo burn out e abulica indolenza, nello stratificato auto-sfruttamento di quella potenzialità umana che è di per sé stessa comunicativa, immaginativa, creativa, relazionale. Nell’esausto sfinimento di ciascuna persona immersa nell’alternarsi di «lavoro quotidiano continuo e di lavoro a progetto» (p. 188).

El hombre que trabaja pierde tiempo precioso

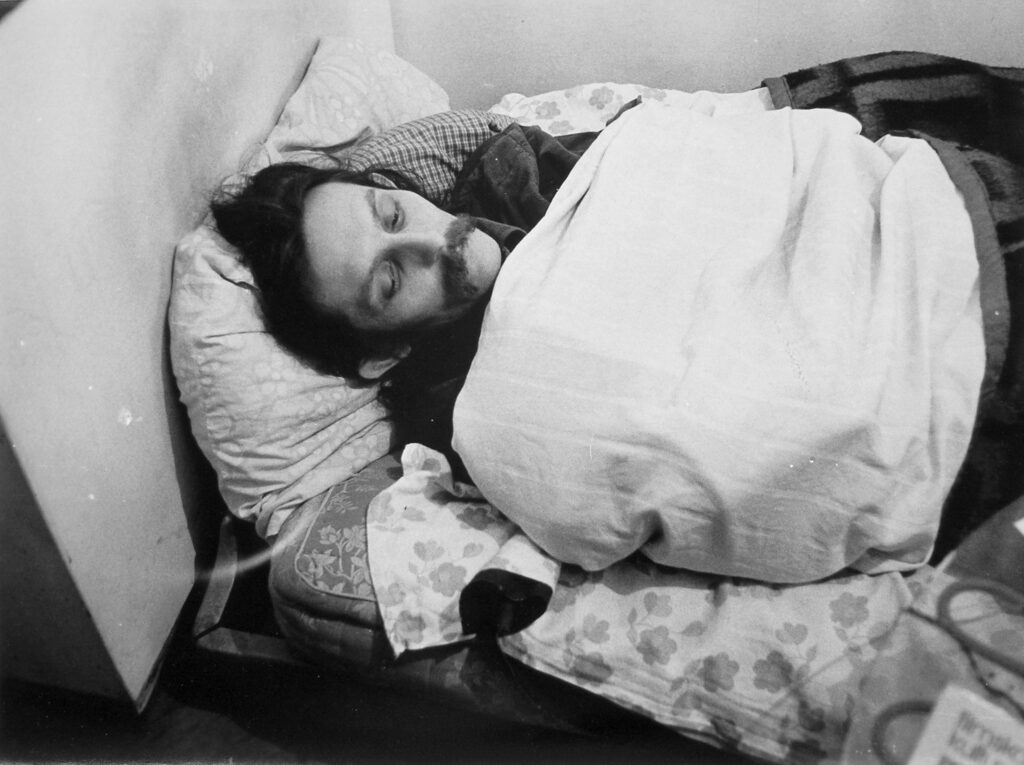

Così eccoci qui, finalmente. O ancora. E per fortuna. Visto che il lavoro è malattia, notava ancora Karl Marx citato dal compianto Mladen Stilinović (1947-2015), e può condurci alla morte. Nel Belpaese con oltre mille morti, letteralmente ammazzati dal e al lavoro, ogni anno. Quel Mladen Stilinović che nel 1978 realizzò la sua opera Artist at Work (che dà il titolo al libro), facendosi fotografare mentre dorme nel suo letto. Un fannullone pigramente rilassato, un lavoratore faticosamente operoso; dimentico di sé stesso nel sonno, impegnato a mettere a valore anche il suo riposo. Ma se la vita è lavoro, tutto appare come una proverbiale perdita di tempo. Che disdetta! Soprattutto sapendo che saremo per troppo tempo morti, ci ammoniva quell’assai talentuoso e altrettanto svogliato artista di Andrea Pazienza, che poi se andò veramente troppo presto.

Allora, forse meglio cambiare registro. E questo libro me lo permette. Recuperando, con un “semplice” testo scritto, il tempo perduto in questi mesi in cui (non) ho fatto svogliatamente tutt’altro.

Vogliamo tutt’altro

Annusa i fiori finché puoi. Così recita il motto che ci introduce nello spazio im-materiale di vogliamo tutt’altro, ambiente assembleare di un plurale movimento trans-generazionale di persone che lavorano nell’ambito della cultura e dell’arte e in assemblea permanente da gennaio 2024. Un pacifico e al contempo indomito esercito di sognatrici e sognatori, di questi tempi? Che fanno tesoro dei propri sonni e sogni? Forse una possibile fenditura dalla quale vedere spazi di presente e futuri alternativi, per rifare il mondo e rovesciare le narrazioni, come esorta Ilenia Caleo nell’introduzione al volume che definirei fantasmagorica, perché attraversata da un fantasmatico immaginario irriducibile all’esistente. Un immaginario collettivo frutto di sommovimenti artistici e culturali stratificati nel nuovo millennio, che può fungere da cassetta per gli attrezzi di nuove linee di fughe: dal precariato culturale e universitario degli anni Zero, alla riapertura degli spazi artistici abbandonati nelle città. Dal Teatro Valle Occupato a Roma e Macao a Milano, tornati nuovamente nel deserto culturale e sociale in cui le affaticate istituzioni locali e nazionali li hanno nuovamente abbandonati, al Sale Docks a Venezia e all’Asilo Filangieri a Napoli, ancora vitalmente attraversati da quella moltitudine di operatori e operatrici del lavoro artistico e culturale che li ha restituiti alla città. Perché ricominciare a immaginare non è mai un ricominciare da zero e troppo spesso siamo dimentichi di noi stessi. Mentre c’è una memoria condivisa che ci permette di sapere chi possiamo ancora essere, chi probabilmente ancora siamo.

Tempi nuovi per nuove connessioni

Così è forse questo il momento primaverile per tornare ad annusare i fiori. Insieme. Insieme a quelle coordinate che ci orientano nel tessere nuove e impreviste alleanze, proprio nei tempi che appaiono più disperati e disperanti. Che impresa, ci appare, solo l’azzardare questo orizzonte di eventi a venire. Eppure è questo il tempo di tornare a praticare l’impresa comune di una cooperazione sociale delle molteplici, lentissime e riflessive, attività artistiche e culturali, negli spazi vuoti e abbandonati di una rigenerazione urbana e sociale che può darsi solo pensando altrimenti tanto lavoro e impresa, quanto società e istituzioni, quindi pubblico e comune, per l’autonomia delle città contro i poteri sovrani. Ora che questi poteri sovrani divengono ancora più oscuri e opprimenti, nel vecchio e nuovo Continente.

Proprio a partire da quelle città d’Europa che non dobbiamo abbandonare alla cupa furia nichilistica dei peggiori incubi identitari, ma ripensare come luoghi di nuovi processi di innovazione e invenzione istituzionale, frutto di attività e soggettività irriducibili all’esistente. E con la maturità, da parte delle istituzioni pubbliche locali, di farsi strutture serventi e abilitanti dell’essere in comune della società, riconoscendo gli spazi di autonomia e protagonismo di quelle stratificate e molteplici collettività delle diverse attività artistiche e culturali che cooperano per immaginare città e territori più solidali, accoglienti, creativi e in definitiva felici e sicuri per ciascuna persona. Perché la felicità e la sicurezza sono elementi di una socialità tra molti e diversi, fatta dalle persone che vivono le città, per rifiutare tanto i ricatti dei mercanti politici dell’odio e della paura, quanto la tracotanza della grande malavita organizzata che già usurpa intere zone di quartieri, città, metropoli.

L’aria delle città non rende più liberi?

Con l’accortezza di investire (economicamente, socialmente, istituzionalmente) sulle possibilità di una sommersa e variegata porzione di società che si muove faticosamente alla comune ricerca di quell’arte condivisa di pensare e praticare altrimenti i tempi che ci toccano in sorte. Proprio partendo dalle attività ricreative, culturali e artistiche, rompendo la prossimità tra arte e nuove e vecchie forme di dominio, riaprendo la connessione tra arte e gioiosa libertà di vivere insieme. Qui dovrebbe situarsi questo reciproco aiuto, questo mutualistico sostenersi tra le collettività di una società impoverita e l’ingegnosa disponibilità delle istituzioni locali a tessere tanto percorsi comuni di co-design e co-gestione territoriale, quanto sostenere l’impatto sociale di queste pratiche quotidiane di cooperazione e azione comune. Contro le passioni tristi che inquinano quell’aria delle città che avrebbe dovuto renderci libere e liberi.