Riportiamo qui il primo capitolo di Nati cyborg di Claudio Paolucci.

[disponibile dal 12 novembre, 144 pagine, 12 euro]

Nietzsche diceva che non è mai alle origini che qualcosa può rivelare la sua essenza, ma che una cosa può rivelare ciò che era fin dalle origini soltanto a una svolta della sua evoluzione. Credo che l’intelligenza artificiale generativa rappresenti questa svolta e che l’essenza che viene rivelata dai nuovi enunciati macchinici, a una svolta della nostra evoluzione, sia proprio la nostra di esseri umani. Di fronte alle nuove macchine che hanno linguaggio, siamo noi a essere in gioco e le macchine ci mostrano ora, profondamente e chiaramente, qualcosa di importante sulla nostra stessa essenza e sul nostro funzionamento.

Infatti, nella mia tradizione, quella della semiotica, della linguistica e della filosofia del linguaggio, si è spesso individuata proprio nel linguaggio l’essenza stessa dell’essere umano. Si è giustamente fatto notare che il celeberrimo “zoòn lògon èchon” di Aristotele non potesse essere tradotto, come si era fatto invece per secoli, con “animale razionale”. E questo non solo perché “ratio” non è una traduzione fedele del latino “logos”, ma perché nell’essere umano il comportamento razionale è talmente raro che, piuttosto che costituirne l’essenza, ne costituisce una specie di telos, che pochi conquistano, con fatica e dedizione. Credo che la rarità del comportamento razionale nell’essere umano sia esperienza quotidiana condivisa da molti e tutti agiamo e prendiamo spesso le nostre decisioni innanzitutto sulla base di emozioni e passioni. E forse è per questo che proprio Aristotele, nella Politica, insisteva sul fatto che, al fine di vivere assieme in società, fosse necessario modulare le nostre passioni (pathe) attraverso il logos. Non a caso, Maurizio Ferraris, con un’intuizione apparentemente provocatoria ma della cui lucidità ci accorgeremo presto, diceva che l’essenza dell’uomo non fosse affatto la razionalità, bensì l’imbecillità: “imbecille” significa infatti “debole”, “senza bastone” (in-baculum), “debole” proprio in quanto “in-baculum”, senza protesi e ausili esterni a cui appoggiarsi. L’essenza dell’uomo sarebbe allora quella di dover costruire queste protesi, ibridandosi all’ambiente, per emanciparsi attraverso macchine e protomacchine dalla sua condizione di costitutiva debolezza. Torneremo più avanti su tutti questi temi.

È forse proprio per questo che si è pensato che “zoòn lògon èchon” potesse essere tradotto con “animale dotato di linguaggio”, o “animale che pensa attraverso il discorso”: “il parlare non è tanto attività biocognitiva unica e specie-specifica che si aggiunge ad altre attività che l’uomo ha in comune con altri viventi quanto, piuttosto, attività che, a partire dal momento in cui sorge, riorganizza e rende specifiche tutte le attività cognitive umane, comprese quelle che l’uomo mostra di avere in comune con gli altri animali non umani: percezione, immaginazione, memoria, desiderio, socialità” (Lo Piparo).

Per questo la costruzione di macchine capaci di parlare, di macchine capaci di enunciazione sia verbale che non-verbale, rappresenta una vera e propria svolta della nostra evoluzione, essendo in grado di riorganizzare tutte le nostre attività cognitive. Anche qualora non si pensi che l’essere umano sia l’unico animale dotato di linguaggio (cfr. Andrews, Paolucci), di sicuro ChatGPT e le altre intelligenze artificiali generative sono certamente i primi non-animali dotati di linguaggio. Per questo, la tendenza contemporanea è quella di negare loro questa capacità, dicendo di volta in volta che di fatto non capiscono né esprimono significati, che manipolano sintatticamente soltanto il piano dell’espressione dei linguaggi, che quello che fanno è soltanto rielaborare il già detto attraverso pesi statistici, che parlano un linguaggio che è soltanto una grammatica senza contenuti, mancando di comprensione e autoconsapevolezza. L’espressione più iconica formulata in questi anni da chi assume queste posizioni e nega che l’IA generativa sia il primo non-animale che ha linguaggio è forse quella di Bender e colleghi, che in un convegno fondativo del 2021 hanno definito ChatGPT “un pappagallo stocastico”. Nella tradizione della semiotica è stato di recente Stefano Bartezzaghi a riformulare perfettamente questo concetto con una delle sue solite formule illuminanti: quello che dice ChatGPT “non è detto che sia vero, ma certamente è vero che è stato detto”.

Siamo allora di fronte a un’alternativa messa molto bene in luce da Pierluigi Basso Fossali: o l’IA è un’Ersatz della cultura, che parla un surrogato del linguaggio umano ed è dotata soltanto di un simulacro della nostra intelligenza, oppure essa rappresenta una forma di mediazione nuova, che, come il linguaggio per l’animale umano, riconfigura e riorganizza tutte le nostre attività semiotiche e cognitive in modi del tutto inediti, impensabili fino al 2021, quando “Transformer” era solo il singolare di una nota serie di blockbuster.

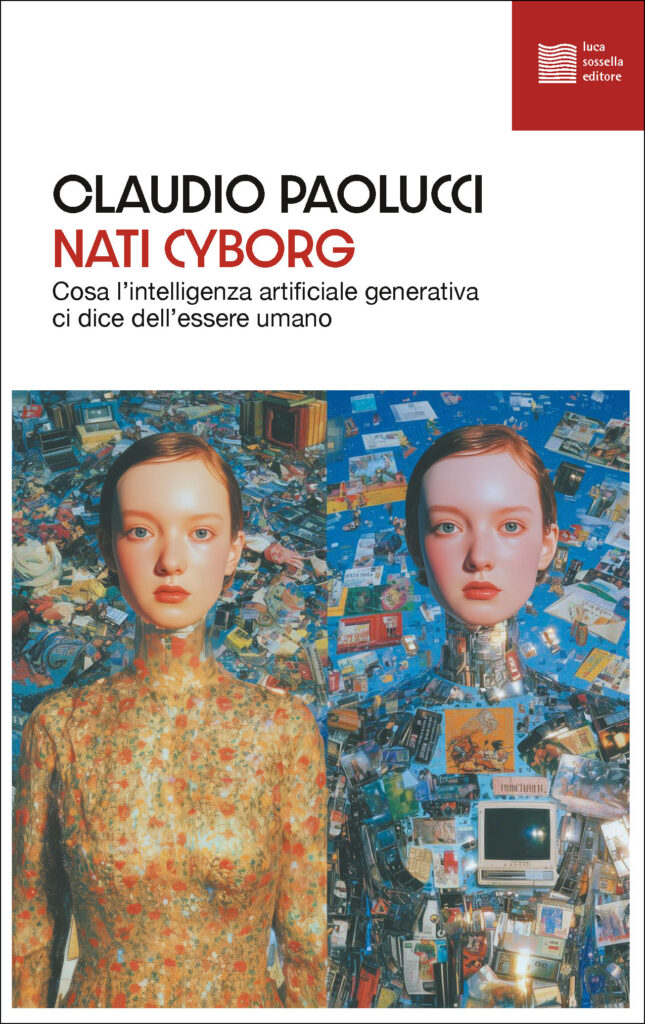

In questo lavoro argomenterò in favore della seconda tesi, lavorando sul nesso tra intelligenza, debolezza e necessità di ibridarsi all’ambiente, nonché sulle questioni della rielaborazione del già detto, del linguaggio e del significato. Nello strano bestiario dell’intelligenza artificiale, si passa forse con troppa fretta dall’essere umano al pappagallo, senza considerare ciò che conta davvero: le ibridazioni che fanno funzionare ogni natura, in cui l’orchidea può riprodursi solo grazie alla vespa che l’impollina e si estingue là dove si estingue quest’ultima. Per questo il titolo, omaggio esplicito al pioneristico lavoro di Andy Clark, pone fin da subito al centro di questo libro la forma “cyborg”: un essere che combina elementi organici e non-organici, meccanici o elettronici, con l’obiettivo di mostrare che questa forma cyborg – che innesta protesi e interfacce a cui deleghiamo parti fondamentali del nostro lavoro cognitivo – sia in forma profonda e non banale la natura stessa dell’essere umano. E lo sia fin dal principio e ben prima dell’intelligenza artificiale.

Insomma, quando nel 1960 Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline introducevano la forma “cyborg” in riferimento alla loro idea di un essere umano potenziato per sopravvivere in ambienti extraterrestri inospitali, stavano in realtà descrivendo quello che noi esseri umani abbiamo fatto qui, sul pianeta Terra, e di cui l’intelligenza artificiale generativa rappresenta l’ultima svolta, quella che riguarda proprio quella capacità che per secoli ci siamo attribuiti come nostra unica essenza e specificità, quella che ci differenzia da tutto il resto su questo pianeta: la capacità di linguaggio e di enunciazione.

Vorrei insomma prestare estrema attenzione a queste nuove macchine dotate di linguaggio, che rappresentano un nuovo bastone per le nostre attività cognitive, a cui ci appoggiamo e a cui concateniamo la nostra parola in prima persona.

Nati cyborg racconta la vera rivoluzione che l’intelligenza artificiale ha scatenato: non quella delle macchine, ma la nostra. Quando la macchina ha sconfitto il campione mondiale di Go è infatti successo qualcosa di profondamente diverso rispetto a quando la macchina aveva sconfitto il campione mondiale di scacchi: non abbiamo assistito alla gloria di un algoritmo, abbiamo visto rivelarsi, in controluce, il funzionamento più profondo dell’intelligenza umana. Partendo dalle nuove macchine dotate di linguaggio e passando per allucinazioni, intelligenza zero, soggettività, menzogne, stanze cinesi, menti estese, pappagalli stocastici, imbecillità e miti del significato, Nati cyborg mostra come, per evolvere, l’essere umano deleghi da sempre all’ambiente nuovi pezzi di se stesso: attraverso utensili, scritture e tecnologie, ogni volta ci trasformiamo, diventiamo ibridi, ci scopriamo cyborg. Oggi l’IA generativa non è un oggetto estraneo: è il nuovo specchio in cui riconosciamo chi siamo e chi stiamo diventando. Questo libro ci guida dentro quell’enigma, mostrandoci come l’intelligenza artificiale parli, prima di tutto, di noi stessi.