Quali forme e quali contenuti può assumere il tragico oggi?

In questo volume (a breve in uscita in ebook) lo sguardo si posa sul panorama teatrale italiano, per rilevare, dagli anni Novanta, una significativa espressione del tragico. Le opere che hanno espresso un senso del tragico e si sono rivolte, esplicitamente o indirettamente, alla tragedia greca o al mito sono significativamente tante: una diffusione e una quantità che rendono necessario, oggi, porsi il problema del tragico e della sua declinazione.

1995-2015: queste due date tracciano l’arco di tempo entro il quale osservare una scelta di casi studio, che non ha la pretesa di essere esaustiva. A puntellare i limiti temporali è il cortocircuito studiato nel caso specifico della riedizione dell’Orestea (una commedia organica?) della Socìetas Raffaello Sanzio/Romeo Castellucci a Parigi nel 2015, vent’anni dopo il suo debutto a Prato nel 1995.

La riflessione sul teatro della compagnia cesenate guida le fila dell’argomentazione che si rivolge a una costellazione di artisti e opere con particolare sensibilità per il tragico, ma con notevoli differenze generazionali oltre che di linguaggi, tecniche e poetiche: Roberto Latini, Antonio Latella, Teatro del Lemming, Massimiliano Civica, Motus, Anagoor.

Il problema della riproposizione del modello apparso più di 2.500 anni fa, nel contesto

storico imprescindibile della polis ateniese, non si pone, e deve essere riconosciuto come sintomo della tendenza insita nella cultura occidentale a inseguire costantemente un originale assente, un unicum, da sempre perduto e perciò idealizzato. Anche la presunta “morte della tragedia” è frutto di questo stesso pensiero nostalgico. E ugualmente fuorviante può rivelarsi l’idea di “attualizzazione”: espressione che implica la

questione dell’adattamento, sempre indicativo di un’adeguazione per difetto o di uno

stato di “cattività”.

Se l’estetica del tragico si è tradizionalmente concentrata su riflessioni filosofiche

o filologiche per decrittarne il suo adattamento alla scena, è invece oggi opportuno

rivolgersi alla realtà concreta della composizione scenica, e riconoscerla come suo luogo elettivo d’osservazione. Non è più il testo a dirigere l’analisi dell’estetica del tragico, ma i luoghi e i momenti in cui l’azione tragica si fa evento nel presente della scena. Quali elementi, pur nella variazione delle estetiche e dei linguaggi, producono la qualità tragica di una forma?

Lo sguardo sulla pluralità di opere ed artisti tiene anzitutto conto di una considerazione:

non è la trama da sola a fare il tragico, ma la forma con cui è intessuto; perciò, l’approccio

di studio è fondamentalmente estetico e morfologico. Una bussola per indentificare le forme del tragico è senza dubbio la dimensione dell’ambiguità, della polarità semantica che intesse la composizione degli elementi costitutivi delle opere prese in esame e mette in crisi il concetto di identità univoca. Ambiguità e polarità semantica, disgregando il concetto di identità, assorbono l’idea della centralità del conflitto – il “modello conflittuale” che ha dettato legge nella forma del dramma –, si sbarazzano dei dualismi, dei doppi in esso implicati e lo trasfigurano, decrittandone il mutamento contemporaneo. Così anche il concetto di metamorfosi, ugualmente frutto di uno sguardo morfologico e corrosivo rispetto a un’idea di identità univoca, guida l’analisi attraverso le opere.

I capitoli

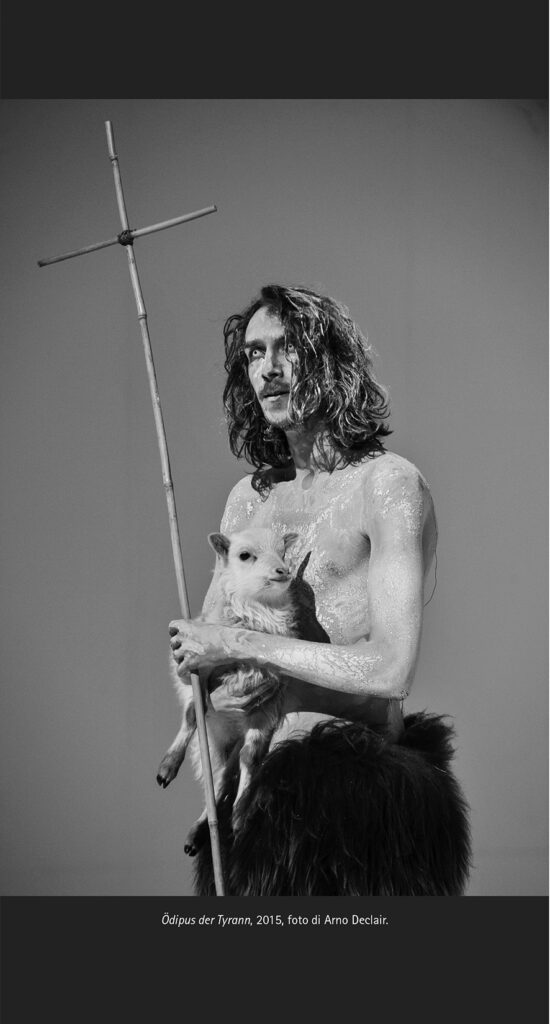

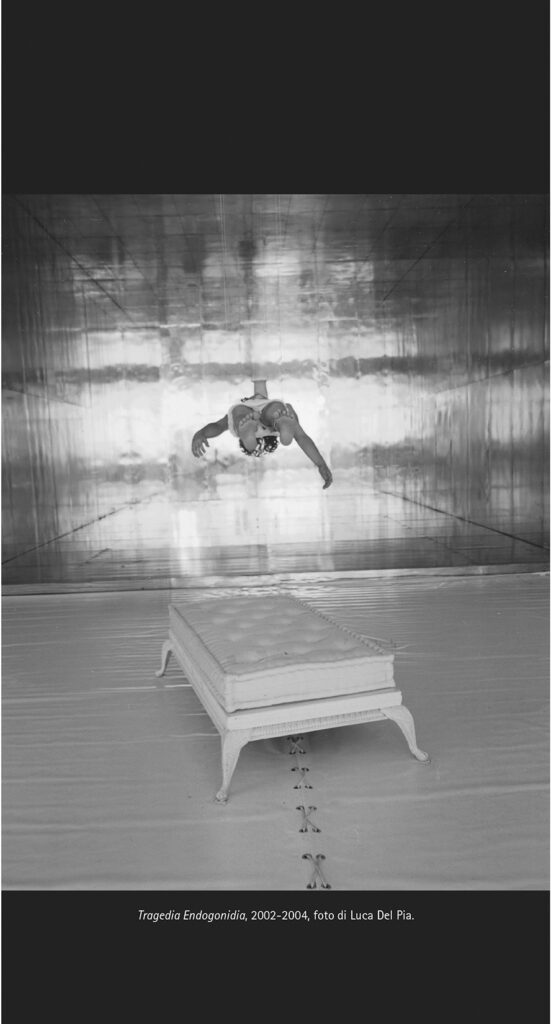

I. Prato 1995-Parigi 2015, II. Dal doppio alla polarità, III. Morfologia del mito sono interamente dedicati alla Societas Raffaello Sanzio e Romeo Castellucci. Per la compagnia cesenate, affacciatisi all’inizio degli anni Ottanta alla scena italiana, la tragedia e il tragico aprono una questione fondante, che è la stessa del teatro. La tragedia è per Romeo Castellucci la “stella polare” che orienta all’orizzonte, e non rispetto a uno sguardo retrospettivo, nostalgico ma gravido di futuro. Una questione mai pacifica né pacificata che viene analizzata nella messa in forma di tre opere, dove il confronto scontro con la tragedia greca è diretto e serrato: Orestea (una commedia organica?) da Eschilo (1995/2015); Ödipus der Tyrann da Sofocle/ Friedrich Hölderlin (2015); Tragedia Endogonidia (2002-2004). Sono tre opere che restituiscono tre modalità diverse di rapportarsi alla tragedia, e, in quanto tali non sono considerate nel rispetto del loro ordine cronologico di realizzazione, ma in osservanza piuttosto di un principio di senso che ne guida l’analisi.

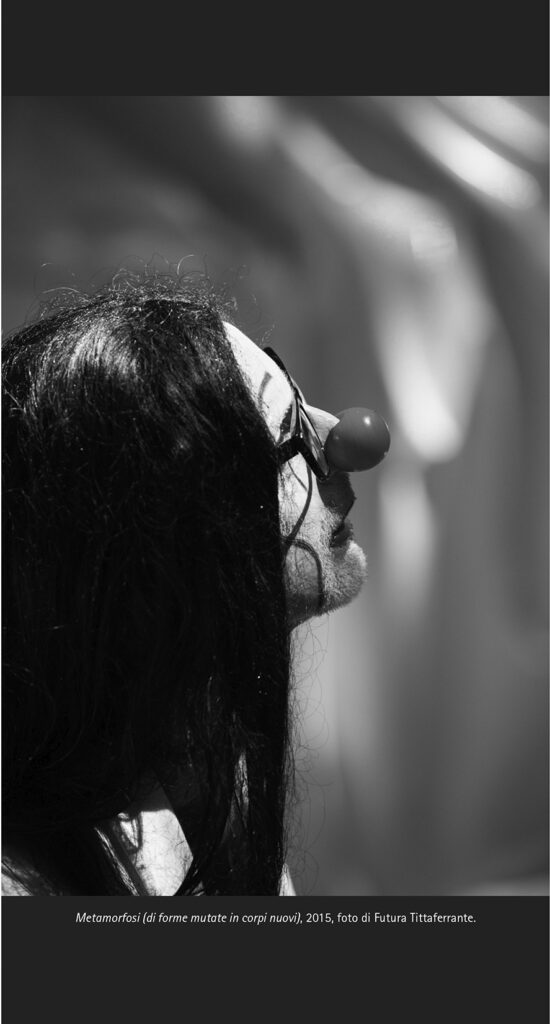

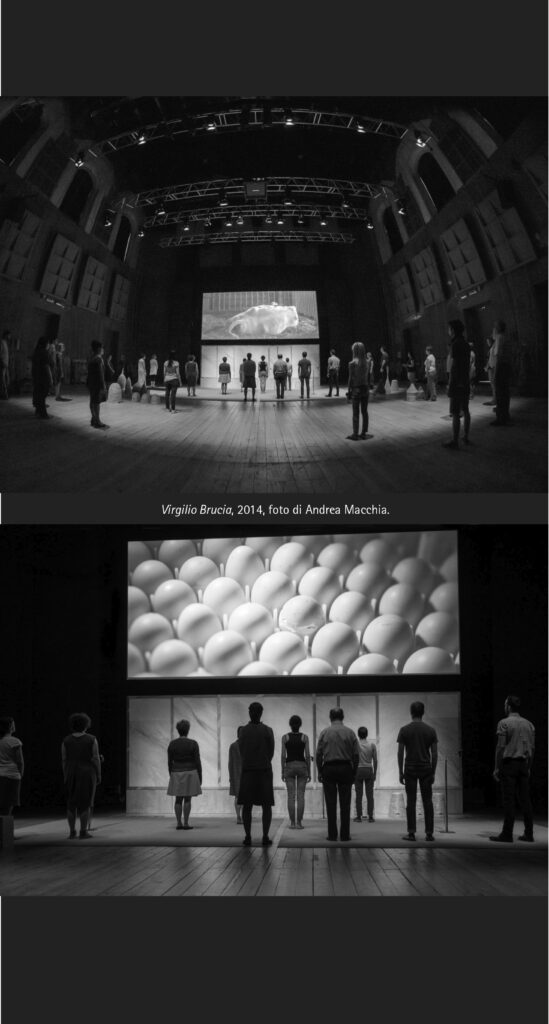

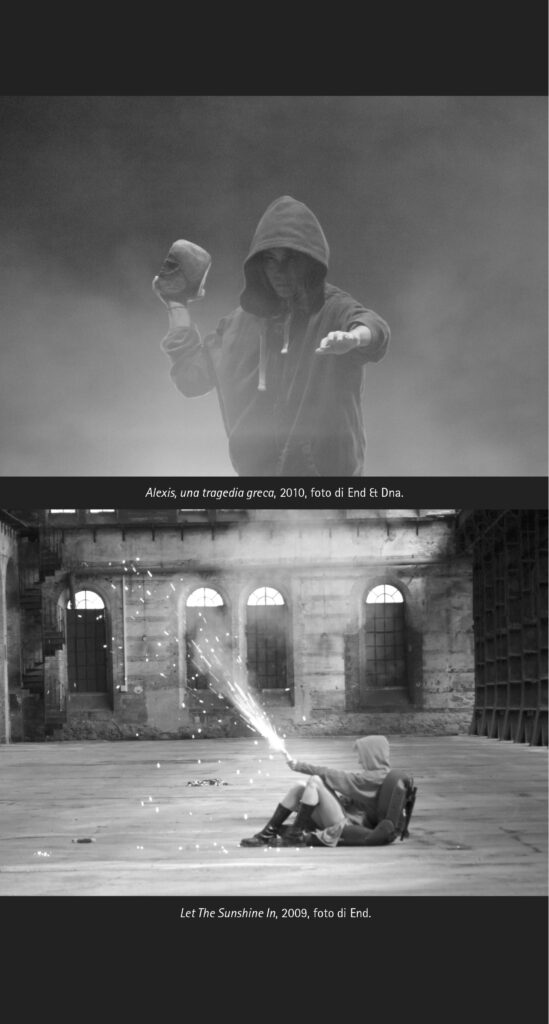

Il IV capitolo, Costellazioni del mito attraversa la costellazione di artisti che, raccolti dalla scena italiana, si sono confrontati con il mito. Il mito da non intendersi nell’accezione di narrazione, fabula, ma di azione incorporata, immanente alla scena, materia plastica e frammentaria. Il paradigma morfologico, che appartiene alla duttilità del mito, riconosce allora forma del non finito, o del non finibile, la struttura modulare, episodica come caratteristica di molte restituzioni sceniche del tragico. È il caso delle Metamorfosi (2015) di Roberto Latini per Fortebraccio Teatro, di Santa Estasi (2016) di Antonio Latella. Ma è anche il caso dell’Edipo dei Mille (2011) del Teatro del Lemming che, riprendendo uno spettacolo-manifesto della compagnia del 1997, rinnova il rapporto con il pubblico portando all’attenzione un senso del tragico che deve fare i conti con la pluralità, la comunità, e l’esigenza di un teatro politico. Il paradigma morfologico decritta anche la relazione tra spettacolo e luogo in cui viene collocato, rilevando la dimensione immersiva e simbiotica che ne fanno l’unicità, come nel caso di Alcesti (2014) di Massimiliano Civica; o come nella sperimentazione modulare e documentarista costantemente differita nella metateatralità del progetto Syrma Antigones (2008-2011) di Motus. Mentre Virgilio Brucia (2014) di Anagoor predilige la strumentazione estetica dell’ékphrasis per far riverberare la questione del potere del mito.

Il V capitolo, Tragico contemporaneo raccoglie le fila di quanto attraversato nei capitoli precedenti per fare il punto della riflessione sul tragico. Il tragico è compreso nell’accadere del divenire, nel fluire metamorfico delle forme, in una continua e non terminabile variazione, come suo momento di massima tensione polare. Di fatto, l’evento su cui si costruisce il fenomeno teatrale è nel cuore della struttura drammaturgica della forma tragica, punto di intersezione, unico e irripetibile, in cui mito e tragedia mostrano la loro coappartenenza.